○魚沼市消防本部通信運用規程

平成29年9月26日

消防本部訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 通信管理体制(第4条―第7条)

第3章 指令通信等(第8条―第19条)

第4章 消防・救急デジタル無線等の運用(第20条―第29条)

第5章 消防に関する情報の処理(第30条・第31条)

第6章 研修及び訓練(第32条・第33条)

第7章 記録の保存(第34条・第35条)

第8章 消防通信指令設備の整備保全(第36条・第37条)

第9章 届出(第38条・第39条)

第10章 雑則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、火災、救急、救助及びその他の災害事象(以下「災害等」という。)に対処するため必要な事項を定め、消防・救急通信の効果的運用及び通信指令設備の適正な管理並びに通信指令業務の効率的な運用を行うことを目的とする。

(1) 消防通信 災害の通報、指令通信、現場報告、応援要請、通報連絡その他消防業務に関する通信を総称する。

(2) 災害通報 災害が発生し、又は発生の恐れがあると認められるときに、当該災害等について、魚沼市消防本部(以下「消防本部」という。)、通信指令室(以下「指令室」という。)、魚沼市消防署(以下「消防署」という。)及び北部分署(以下「分署」という。)に通報された通信をいう。

(3) 自己覚知報 消防吏員等が災害等を発見した時に指令室に通報する通信をいう。

(4) 指令通信 指令室から指揮隊、消防隊、救急隊及び救助隊等(以下「消防部隊」という。)の出場の指令を発する通信をいう。

(5) 現場報告 災害現場から災害の状況及び経過等を指令室に報告する通信をいう。

(6) 指令電送端末装置 消防署及び分署に設置し、消防自動車、救急自動車その他の車両(以下「消防自動車等」という。)の出場を指令する指令回線の端末装置をいう。

(7) 119報知電話 災害通報を受信するための火災報知専用回線電話をいう。

(8) 消防通信指令設備 災害通報の受信、出場指令、有線及び無線通信を実施するための設備一体をいう。

(9) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(10) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員規則第14号)第4条第1項第6号に規定する無線局をいい、移動局との通信及び他の固定局、移動局に送信するための無線局をいう。

(11) 統制局 全ての無線局を統括し、通信の運用を統制する無線局をいう

(12) 移動局 電波法施行規則第4条第1項第12号に規定する無線局をいう。

(13) 無線統制台 無線通信の運用を総合的に管理統制する設備をいう。

(14) 免許人 無線局の免許を受けた者をいう。

(15) 無線従事者 無線設備の操作を行う者で、電波法第40条第1項に規定する資格を有する者をいう。

(16) 車両動態管理装置 消防・救急デジタル無線信号により消防自動車等の動態を管理する装置で、消防自動車等に設置した車両運用端末装置を管理する装置をいう。

(令3消本訓令7・一部改正)

(消防通信の区分及び優先順位)

第3条 消防通信を、緊急通信及び普通通信に区分する。

2 消防通信の優先順位は、次のとおりとする。

(1) 緊急通信(相互間)

ア 指令通信

イ 災害通信

ウ 自己覚知報

エ 応援要請

オ 指揮命令

カ 現場報告

(2) 普通通信(相互間)

ア 連絡報

イ 訓練及び試験

ウ その他緊急通信を除く消防業務のための通信

第2章 通信管理体制

(総括管理者)

第4条 指令室に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、指令室担当課長をもって充てる。

3 総括管理者は、消防通信の管理及び運用に関する事務を統括し、通信管理者を指揮監督する。

(令3消本訓令7・一部改正)

(通信管理者)

第5条 指令室に通信管理者を置く。

2 通信管理者は、指令室長をもって充てる。

3 通信管理者は、総括管理者の命を受け、担当係員を指揮監督するほか、次の事務を分掌する。

(1) 消防部隊の指令官制に関すること。

(2) 基地局の管理及び運用並びに保守管理、修繕に関すること。

(3) 消防通信設備の維持管理及び保全に関すること。

(4) 通信指令管制に係る研修に関すること。

(5) 各種データの管理及び統計に関すること。

(6) その他消防通信に関すること。

(令3消本訓令7・一部改正)

(通信指令員)

第6条 指令室に通信指令係員(以下「指令員」という。)を置く。

2 指令員は、通信管理者の指揮の下に電波法その他関係法令を遵守し、消防通信を運用する。

(通信心得)

第7条 消防通信に携わる者は、法令に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 消防通信に当たっては、簡潔を旨とし、明瞭適切に行うこと。

(2) 通信機器の機能及び操作方法に精通し、迅速かつ適切に行うこと。

(3) 業務上知り得た秘密をみだりに他に漏らさないこと。

(4) 魚沼市消防本部警防規程(平成16年魚沼市消防本部訓令第7号。以下「警防規程」という。)に定める出場種別、管内の地名、目標物等地勢の把握に努め、精通すること。

第3章 指令通信等

(災害通報の受信)

第8条 災害通報の受信に当たっては、災害の種別、発生場所、対象物名、状況、目標物その他災害活動に必要な事項を、迅速かつ適切に聴取するとともに、通報者の安全に配慮しなければならない。

2 救急通報の受信で、傷病者の容態変化に緊急性が認められるときは、口頭指導を行わなければならない。

3 携帯電話等からの通報で、災害等の発生場所が管外であるときは、直ちに管轄消防本部に転送しなければならない。

(自己覚知報)

第9条 消防署所又は消防部隊が災害を発見したとき又は通報を受けたときは、その災害の状況を直ちに指令室に通報しなければならない。

(記録)

第10条 指令員は、災害等に関する通報を受信した時は、通報内容を的確に把握し、記録画面に入力しなければならない。

(指令通信の取扱い区分)

第11条 指令通信の区分は、次のとおりとする。

(1) 一斉指令 全指令回線を使用し同時に行う指令通信

(2) 個別指令 個別の指令回線を使用して行う指令通信

2 前項の指令通信の取扱区分は、次のとおりとする。

(1) 火災指令、警戒指令、救助指令、特命指令は、一斉指令とする。

(2) 救急指令、その他の災害指令は、個別指令とする。

(指令電送端末装置等の取扱い)

第12条 指令電送端末装置及び車両動態管理装置の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 指令電送の連絡報の内容が不明確のときは、無線等で指令室に確認しなければならない。

(2) 個別による指令及び連絡報のときは、端末装置の操作を行い、必要に応じ指令員との相互通話を行わなければならない。

(3) 指令員及び機関員は、消防車両等が災害出場、業務出向等で署所を離れるときは、車両動態管理装置及び車両運用端末装置の確認、入力操作を行わなければならない。

(4) 指令員は、消防車両等の位置状況を常に把握し、指令送話装置、端末装置及び車両動態装置の適正な取扱いを行わなければならない。

(指令電送及び拡声装置の機能試験)

第13条 指令電送及び拡声装置の機能試験は、原則毎日1回行うものとする。

(令3消本訓令7・一部改正)

(出場指令)

第14条 指令室は、災害を覚知し又は通報を受けたときは、警防規程の定めるところにより、直ちに指令操作を行うとともに出場指令書を伝送しなければならない。

(現場報告)

第15条 災害等に出場した消防部隊は、災害の状況、推移、その他災害に関する情報を指令室に報告しなければならない。

(気象情報等の収集)

第16条 指令員は、災害発生時における気象情報を記録整理し、必要に応じ消防部隊への情報提供ができるようにしなければならない。

(関係機関への連絡)

第17条 通信管理者は、災害に関する情報を覚知し消防部隊を出場させたときは、消防活動に支援を求める機関その他関係機関に遅滞なく連絡しなければならない。

(火災速報等)

第18条 通信管理者は、消防部隊を災害等に出場させたときは、速やかに当該出場に係る災害状況を総括管理者に速報しなければならない。ただし、車両状況表示及び支援情報表示の情報で、これに代えることができるものとする。

(消防通信の収録)

第19条 指令員は、次の通信状況等を指令装置により収録しなければならない。

(1) 災害通報の受信状況

(2) 出場指令の状況

(3) 消防部隊の活動状況(救急普通出場の場合を除く。)

第4章 消防・救急デジタル無線等の運用

(無線局の通信方法及び呼出し名称)

第20条 無線局の呼出し名称及び通信方法は、別に定めるところによる。

(無線局運用の原則)

第21条 無線局の運用は、次により行うものとする。

(1) 無線局による通信は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する任務の遂行に関する事項でなければならない。

(2) 無線局での通信は、他局が通信中でないことを確認した後送信しなければならない。

(3) 移動局は、基地局から送信停止の指示があったときは、直ちに送信を中止しなければならない。

(4) 移動局の通信は、基地局と行うことを原則とする。ただし、他局との通信を妨げない場合に限り、移動局相互で通信することができる。

(衛星を利用する通信等の運用)

第22条 消防部隊等は、無線通信を補完するため、携帯電話、衛星携帯電話及び画像伝送装置を効果的に使用することができるものとする。

2 前項に規定する衛星を利用する通信等の機器について、運用及び取扱方法は別に定める。

(無線局の開局及び閉局)

第23条 無線局の開局及び閉局は、次により行うものとする。

(1) 基地局は、常時開局しておかなければならない。

(2) 移動局は、出庫するときに開局し、帰署した時に閉局しなければならない。この場合において、災害等の出場時を除き、その旨を基地局に報告しなければならない。

(3) 移動局は、災害その他の理由により有線通信設備が途絶えたときは、直ちに開局し情報を収集しなければならない。この場合、指令室の指示があるまで閉局してはならない。

(無線通信の統制)

第24条 通信管理者は、大規模災害の発生等により無線通信の統制が必要であると認めたときは、無線通信の統制を行うことができる。

2 前項の無線通信統制が行われたときは、特に緊急を要する通信又は基地局から応答を求められた場合以外は通信してはならない。

(基地局による監視)

第25条 通信管理者は、常に移動局の通信状況を監視し、無線通信の適正かつ効率的な運用を図らなければならない。

2 通信管理者は、無線通信の運用上必要と認めたときは、移動局の通信を停止させることができる。

(緊急通信の割込み)

第26条 無線局は、緊急通信を行う必要が生じたときは、他の通信に割込むことができる。

2 前項の緊急通信を受信した無線局は、応答する場合を除き、一切送信を中止し、傍受しなければならない。

3 通信が20秒以上となるときは、緊急割り込みを容易にするため、約20秒以内毎に通信を区切り、約2秒間通信を中断しなければならない。

(周波数の切り替え)

第27条 統制局及び基地局は、無線通信の運用上必要と認めたときは、移動局に周波数の切替えを指示することができる。

2 移動局は、無線通信の運用上必要と認めたときは、統制局に承認を得て周波数の切替えができる。

(無線局の試験通信)

第28条 統制局及び基地局の統制のもとに行う通信試験は、次に定めるところによる。

(1) デジタル波は原則毎日行う。

(2) 署活系アナログ波は消防部隊別に随時行う。

2 基地局及び移動局は、無線の設備及び機器の機能調整のため、随時試験を行うことができる。

3 移動局相互で通信試験を行う時は、統制局の承認を受けなければならない。

(令3消本訓令7・一部改正)

(無線局書類)

第29条 免許人は、指令室に次の書類を備え付けておかなければならない。

(1) 無線局免許状

(2) 無線局申請関係書類

(3) 電波法令集

(4) 無線局検査簿

(5) 無線局証票

(6) 無線従事者の選任届の写し

第5章 消防に関する情報の処理

(災害情報の報告等)

第30条 地震、大雪、大雨及び台風等による被害又は被害が予想される情報を入手したときは、次により処理するものとする。

(1) 指令室で収集した情報は、必要に応じ関係機関に連絡しなければならない。

(2) 署所で収集した情報は、指令室に連絡するとともに、必要に応じ確認しなければならない。

(3) 収集する情報は、気象、河川、建物家屋、道路等の情報とする。

(消防に関する情報)

第31条 通信管理者は、次に掲げる情報を受信又は自ら収集したときは、当該情報を総括管理者に報告するとともに消防部隊及び関係機関に連絡しなければならない。ただし、通信管理者が必要でないと認めた関係機関への連絡については、省略することができる。

(1) 気象に関する情報及び災害発生時の気象に関する情報

(2) 国民保護に関する情報

(3) 救急医療情報システムに関する情報

(4) 管内及び管外に発生した災害に関する情報

(5) その他消防長が必要と認めた情報

第6章 研修及び訓練

(研修)

第32条 通信管理者は、指令員及び通信機器を取り扱うものに対し、毎年1回以上関係法令及び指令装置の操作等の習熟を目的とした研修を行うものとする。

(訓練)

第33条 総括管理者は、毎年1回以上通信訓練を行うものとする。

2 通信訓練は、無線通信統制、情報収集、非常時対応等を重点として行うものとする。

第7章 記録の保存

(記録の保存)

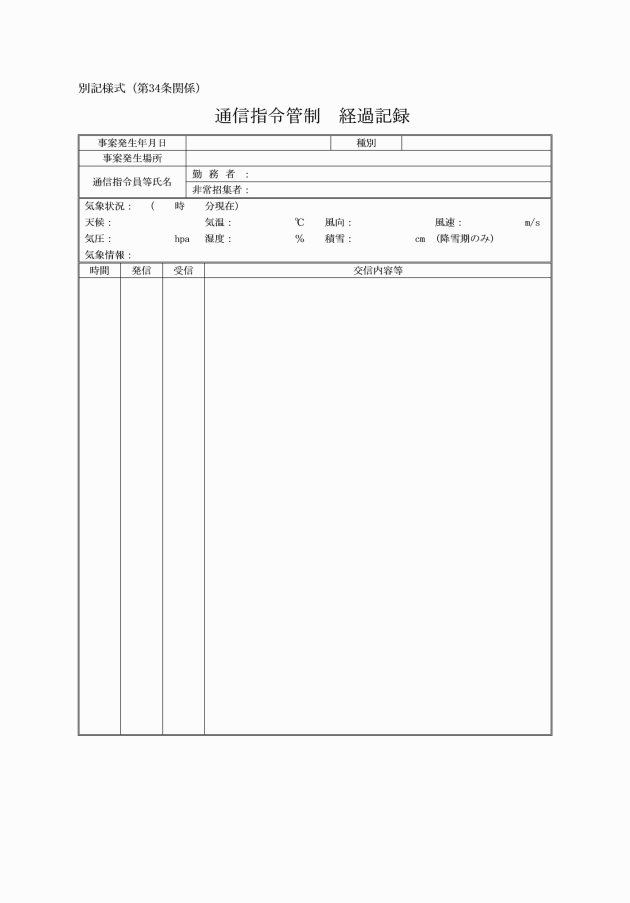

第34条 指令員は、次の記録を作成し、これを保存しなければならない。

(1) 災害の通信管制記録(別記様式)

(2) 災害通報等の受信記録

(3) その他必要なもの

(平30消本訓令4・一部改正)

(指令装置による録音の保存)

第35条 録音装置による収録の保存期間は1箇月とする。ただし、特殊な災害その他通信管理者が必要と認めるものは、通信管理者が指示する期間とする。

第8章 消防通信指令設備の整備保全

(通信設備の管理)

第36条 指令装置及び無線統制台の管理は、別に定める要領により適正に行うものとする。

(通信設備の点検)

第37条 消防通信指令設備の点検及び保守は次の区分により行うものとする。

(1) 交代時点検 交代時に車載無線及び携帯無線機の点検と併せて行う。

(2) 定期点検 消防通信指令設備の保守点検に併せて、年2回委託業者により行う。

(3) 臨時点検

ア 落雷、停電が発生した時に行う。

イ 震度3以上の地震が発生した時に行う。

ウ その他通信管理者が必要と認めたときに行う。

第9章 届出

(無線従事者の選任・解任届出等)

第38条 免許人は、無線従事者を選任又は解任したときは、遅滞なくその旨を関係書類を添えて、所管する行政官庁に届け出なければならない。

2 総括管理者は、無線従事者免許証所持者の名簿を毎年4月に作成し、管理しなければならない。

(変更の届出)

第39条 免許人は、無線局免許状の記載事項の変更、無線設備の変更等が生じた場合は、その旨を関係書類を添えて所管する行政官庁に遅滞なく届け出なければならない。

第10章 雑則

(通信勤務)

第40条 消防長は、指令室の勤務状況から必要と認めるときは、他に所属する職員を通信指令員として指令室勤務を指示することができる。

(勤務記録)

第41条 通信指令係長は、指令室業務日誌により、当務の実施結果を通信管理者に報告しなければならない。

(その他)

第42条 この規程に定めるもののほか、消防通信及び指令業務について必要な事項は別に定める。

附則

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日消防本部訓令第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月24日消防本部訓令第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年6月25日消防本部訓令第3号)

この規程は、令和6年8月1日から施行する。

(平30消本訓令4・追加、令6消本訓令3・一部改正)