○魚沼市養育者支援手当支給要綱

令和7年3月24日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する児童(以下「児童」という。)を養育しているその児童の父母以外の者に対して養育者支援手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その者の家庭の安定を支援するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

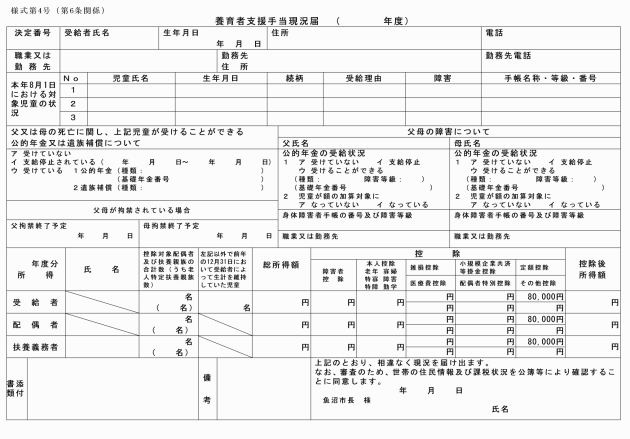

第2条 市長は、第1号から第4号まで若しくは第8号のいずれかに該当する児童を母が監護しない場合又は第1号、第3号、第4号若しくは第8号のいずれかに該当する児童の母がない場合であって、当該母又は父以外の者が当該児童を養育する(児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)とき、第1号若しくは第5号から第8号までのいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を除く。)若しくは第1号若しくは第6号から第8号までのいずれかに該当する児童の父がない場合であって、当該父及び母以外の者が当該児童を養育するとき又は父母がない場合であって、当該父母以外の者が当該児童を養育するときは、当該養育者に対し、手当を支給する。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父が死亡した児童

(3) 父が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)別表第2で定める程度の障がいの状態にある児童

(4) 父の生死が明らかでない児童

(5) 母が死亡した児童

(6) 母が第3号に規定する程度の障がいの状態にある児童

(7) 母の生死が明らかでない児童

(8) その他前各号に準ずる状態にある児童で市長が認めるもの

(1) 市内に住所を有しないとき。

(2) 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。

(3) 父又は母の死亡について労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による遺族補償その他要綱で定める法令によるこれに相当する給付(以下この項において「遺族補償等」という。)を受けることができる場合であって、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき。

(4) 父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は第6条の4に規定する里親に委託されているとき。

(6) 父又は母(前項第3号に規定する程度の障がいの状態にある父及び母を除く。)と生計を同じくしているとき。

(7) 父又は母の配偶者(前項第3号に規定する程度の障がいの状態にある父及び母を除く。)に養育されているとき。

(8) 父又は母の死亡について支給される遺族補償等を受けることができる者の養育を受けている場合であって、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から6年を経過していないとき。

(9) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者であるとき。

(1) 市内に住所を有しないとき。

(2) 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者であるとき。

(3) 法第4条に規定する児童扶養手当の支給要件に該当する者(法第13条の2第2項第1号又は同条第3項に該当することにより児童扶養手当の全部又は一部が支給されない者を除く。)であるとき。

(手当の額)

第3条 手当の額については、法第5条及び第5条の2の規定を準用する。ただし、公的年金給付等の額が児童扶養手当額を下回る者が、手当の支給を受けることができるときは、公的年金給付等の額と同額を手当として支給する。

2 前項の場合において、法第5条第2項中「父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの」とあるのは「養育者が養育するもの」と、「父、母又は養育者」とあるのは「養育者」と読み替えるものとする。

2 前項の申請書に添付する書類については、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「規則」という。)第1条の規定を準用する。ただし、市が保有する公簿等で確認することができるときは、その公簿等により確認し、その書類の添付を省略させることができる。

2 前項の規定による届出に添付する書類については、規則第2条の規定を準用する。ただし、市が保有する公簿等で確認することができるときは、その公簿等により確認し、その書類の添付を省略することができる。

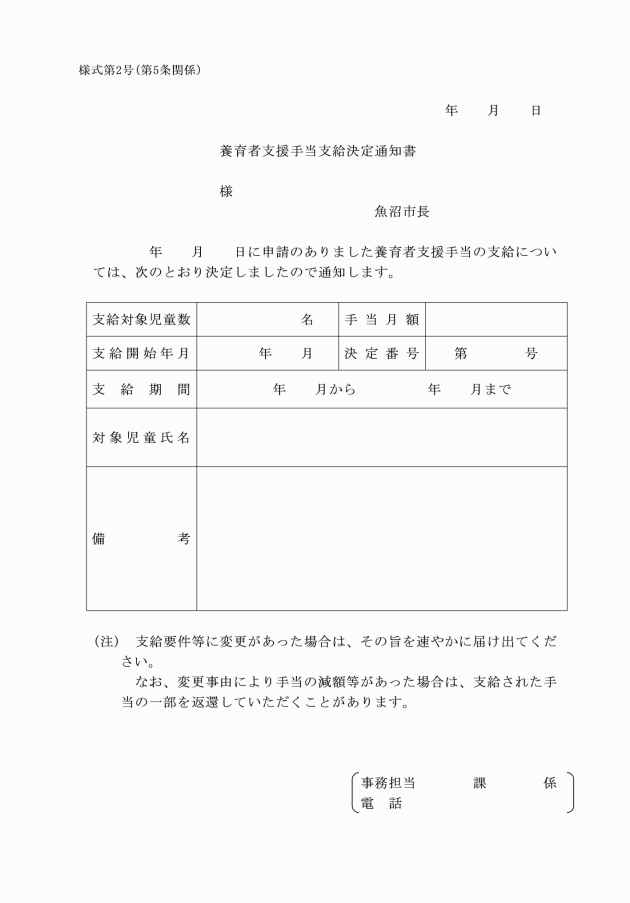

3 市長は、第1項の規定による届出がされた場合において、その内容を審査し、適正であると認めるときは、決定通知書により受給者に通知するものとする。

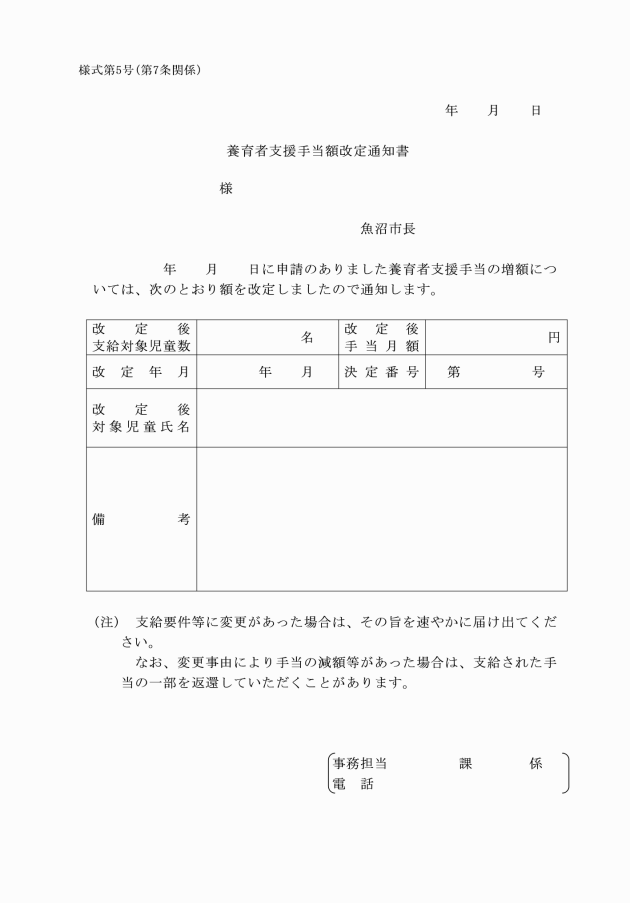

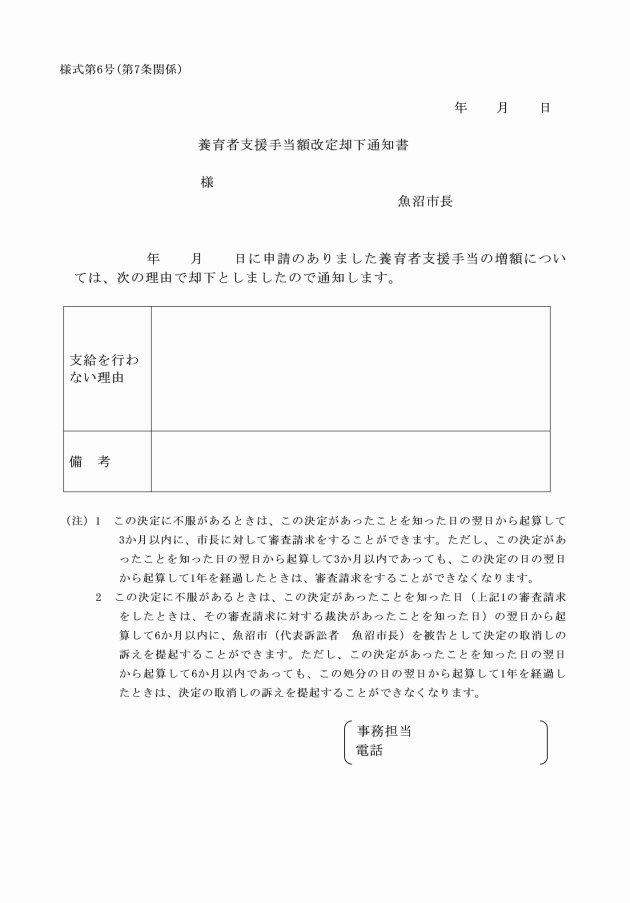

(改定の請求及び届出)

第7条 受給者は、新たに児童を養育するに当たり手当の増額の請求を行うときは、申請書に次項に定める書類を添えて、市長に速やかに提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類については、規則第2条の規定を準用する。ただし、市が保有する公簿等で確認することができるときは、その公簿等により確認し、その書類の添付を省略することができる。

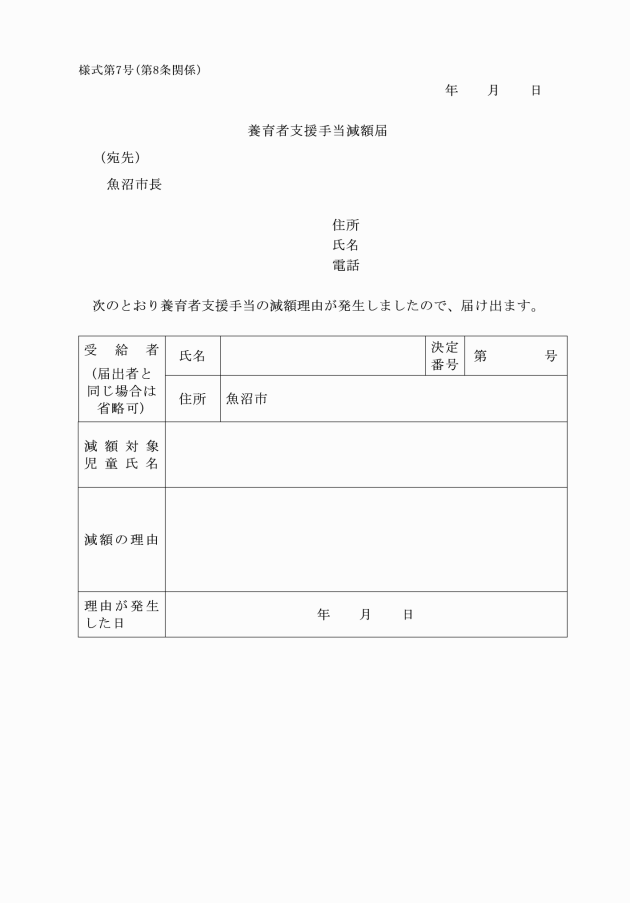

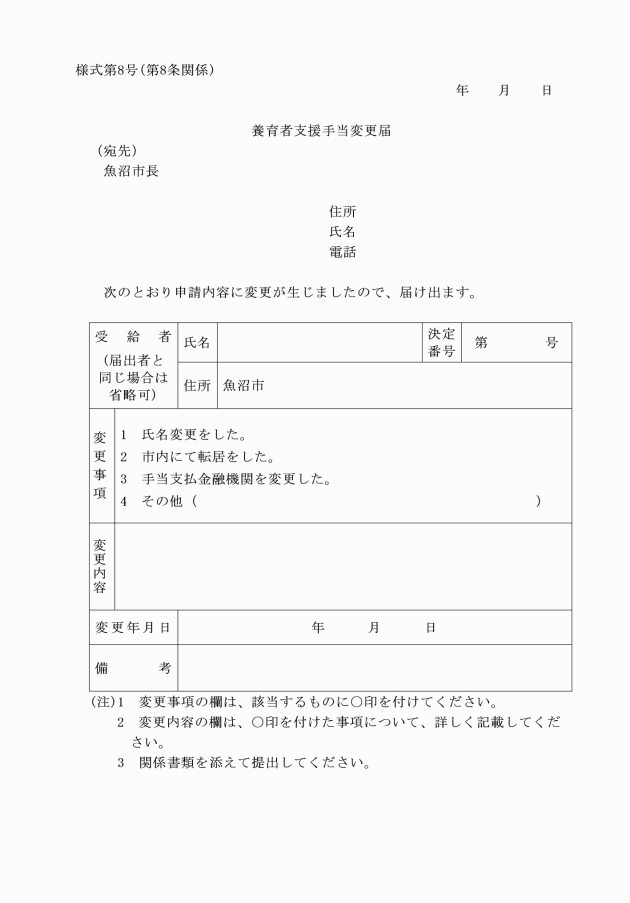

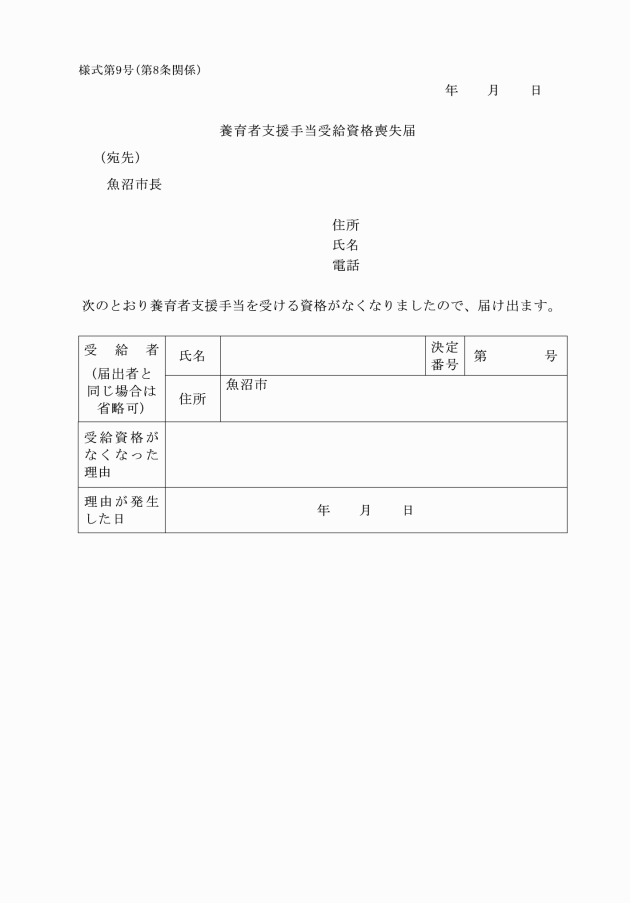

(減額及び喪失の届出)

第8条 受給者は、養育する児童の数が減ったときは、養育者支援手当減額届(様式第7号)を市長に速やかに提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出がされたときは、手当の額を減額する。

4 受給者は、手当の受給資格を喪失したときは、養育者支援手当受給資格喪失届(様式第9号)を市長に速やかに提出しなければならない。

(準用)

第9条 法第5条の2、第7条から第9条まで、第9条の2、第11条、第15条、第16条及び第29条から第31条までの規定は、手当の額の自動改定、支給期間及び支払期日、手当の額の改定時期、支給の制限、未支払の手当、調査並びに手当の支払の調整について準用する。この場合において、法第29条及び第30条中「都道府県知事等」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

附則

この要綱は、令和7年3月31日から施行する。