本文

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

制度概要

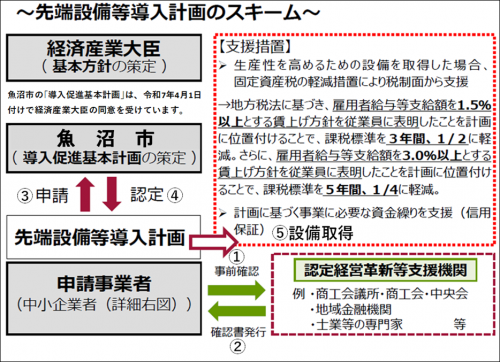

中小企業が先端設備導入計画の認定を受けた場合、固定資産税にかかる税制支援などの支援措置を活用することができます。

〈参考〉

中小企業庁ホームページ<外部リンク>

「先端設備等導入計画」等の概要について [PDFファイル/985KB]

【重要】令和7年度税制改正に伴う制度変更の注意事項

令和7年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が以下のとおり改正されました。

改正内容等

| 項目 | 改正前 (令和5年4月1日から令和7年3月31日までの取得分) |

改正後 (令和7年4月1日から令和9年3月31日までの取得分) |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 賃上げ率 | 1.5%以上 | 賃上げなし | 3.0%以上 | 1.5%以上 | 賃上げなし | |

| 特例率 (課税標準軽減率) |

3分の1 | 2分の1 | 4分の1 | 2分の1 | 特例措置なし | |

| 特例期間 | 5年間または4年間 (取得時期による) |

3年間 | 5年間 | 3年間 | ||

※令和7年度以降、固定資産税の特例措置を受けるためには、計画に賃上げ方針(1.5%以上または3.0%以上)を位置づけることが必須要件となります。

改正に伴い、様式等も変更されておりますので、下部「提出書類について」に掲載しているものにて申請してください。

令和7年3月31日までに認定を受けた先端設備等導入計画が進行中の場合

令和7年度以降に取得する設備の特例措置を受けるため、計画の認定申請をする場合には、既に認定を受けている計画に賃上げ方針が位置付けられているかどうかで申請区分が異なります。

| 既に認定を受けた計画の内容 | 区分 | 説明・補足 |

|---|---|---|

| 賃上げ方針あり | 変更申請 |

・新たな設備を導入する内容に計画を変更 |

| 賃上げ方針なし | 新規申請 |

・新たに取得する設備の導入計画を策定 |

適用対象

対象の減価償却資産: 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

魚沼市の導入促進基本計画について

生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画について、令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。

魚沼市の導入促進基本計画の概要

- 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること

- 対象となる先端設備等:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等

- 対象地域:市内全域

- 対象業種・事業:すべての業種・事業

- 導入促進基本計画の計画期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

先端設備等導入計画の認定について

魚沼市内にある事業所において設備投資を行うものについて、中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入に関する計画(先端設備等導入計画)の認定の申請を受け付けています。

※先端設備等導入計画の概要等については、次の資料を参考にしてください。

先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.61MB]

先端設備等導入計画のスキーム

(1)認定の対象となる事業者

対象となる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。(「先端設備等導入計画策定の手引き P3.「先端設備等導入計画の概要」(4)中小企業者の範囲」 参照)

※認定の対象事業者と、税制支援の対象事業者は、規模要件が異なりますのでご注意ください。

(2)先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、(1)一定期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

| 要件 | 内容 |

|---|---|

| (1)期間 | 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |

| (2)労働生産性の向上目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 【労働生産性の算定式】 (営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |

| (3)先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア |

(3)認定を受けられる先端設備等導入計画の内容について

- 導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること

- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

- 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

| 対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く。) |

| 対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載されたアからエの設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 ア 機械装置(160万円以上) イ 測定工具及び検査工具(30万円以上) ウ 器具備品(30万円以上) エ 建物附属設備(60万円以上) ※エは、家屋と一体となって効用を果たすものを除く。 |

| その他要件 | ・生産、販売活動等の用に供されるものであること ・中古資産でないこと ・償却資産として課税されるものであること |

| 賃上げ方針の有無 | 特例内容 |

|---|---|

| なし | 固定資産税の特例措置無し |

| あり |

・1.5%以上の賃上げ:3年間、課税標準を2分の1に軽減 ・3.0%以上の賃上げ:5年間、課税標準を4分の1に軽減 |

金融支援について

先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し、責務保証に関する支援を受けることができます。

金融支援の活用を検討している場合は、あらかじめ信用保証協会にご相談ください。

提出書類について

先端設備等導入計画の認定の申請にあたっては、次の書類を魚沼市産業経済部商工課にご提出ください。

新規申請時の様式

(固定資産税の特例を受けない場合は、(3)(7)(8)は不要です)

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/15KB]

(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]

(3)投資計画に関する確認書 [Wordファイル/25KB]

(5)資本金額や事業内容が確認できるもの

(例)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し、個人事業主の場合は確定申告書の写しなど

(6)見積書及びカタログ

(7)リース契約見積書(写し)およびリース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

※所有権移転外リース取引であって、固定資産税の特例措置を受ける場合

(8)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/11KB]

(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/88KB]

変更申請時の様式

認定を受けた先端設備等導入計画を変更(設備の変更及び追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。

◎上記(2)~(8)と該当する『変更に係る申請書』を提出してください。

(固定資産税の特例を受けない場合は、(3)(7)(8)は不要です)

| 変更する計画 | 使用する申請書 |

|---|---|

| 令和7年3月31日までに認定を受けた計画 | 【旧様式】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/13KB] |

| 令和7年4月1日以降に認定を受けた計画 | 【新様式】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/13KB] |

※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。

※変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

注意事項

- 先端設備等については、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。設備取得後に計画申請を認める特例はございませんのでご注意ください。

- 認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で規定する「中小企業者」が対象です。固定資産税の特例の対象となる中小企業者と規模要件が異なりますので、ご注意ください。(「先端設備等導入計画策定の手引き(P5.税制支援)」参照)

- 賃上げ表明を先端設備導入計画に位置付けることができるのは新規申請時のみで、変更申請時に追加することはできません。

関連ページ

中小企業庁 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>

中小企業庁 経営革新等支援機関認定一覧<外部リンク>

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)