本文

魚沼の子どもたちの学習の様子~全国学力・学習状況調査から~

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、小学6年生と中学3年生を対象とした全国学力・学習状況調査結果が7月29日に公表されました。

その結果から見られる魚沼市の小中学生の主な学力・学習状況と今後の学力向上の取り組みについてお伝えします。

なお、本調査により測定できるのは学力の特定の一部分となります。

今回の中学校理科については、CBT調査*により実施されました。

*CBT(Computer-Based-Testing)とは:コンピュータを使って行う試験や評価のこと

○調査の対象:小学校第6学年、中学校第3学年の児童生徒

○調査項目:教科に関する調査(国語、算数・数学、理科)質問調査

その結果から見られる魚沼市の小中学生の主な学力・学習状況と今後の学力向上の取り組みについてお伝えします。

なお、本調査により測定できるのは学力の特定の一部分となります。

今回の中学校理科については、CBT調査*により実施されました。

*CBT(Computer-Based-Testing)とは:コンピュータを使って行う試験や評価のこと

○調査の対象:小学校第6学年、中学校第3学年の児童生徒

○調査項目:教科に関する調査(国語、算数・数学、理科)質問調査

平均正答率及び学習状況

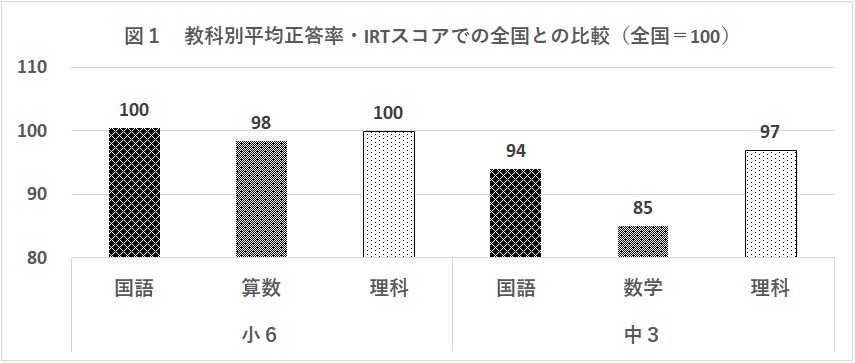

平均正答率・IRTスコア*(図1)

中学校では全国平均より低いものの、小学校では全国平均並みとなりました。

*IRT【項目応答理論)とは:問題の難易度や正答率を考慮して、児童生徒の学力をより正確に測るための統計的な手法です。全国学力・学習状況調査では、「理科」についてCBTによる調査を実施し、平均的な学力を500点としてIRTスコアを算出しています。

*IRT【項目応答理論)とは:問題の難易度や正答率を考慮して、児童生徒の学力をより正確に測るための統計的な手法です。全国学力・学習状況調査では、「理科」についてCBTによる調査を実施し、平均的な学力を500点としてIRTスコアを算出しています。

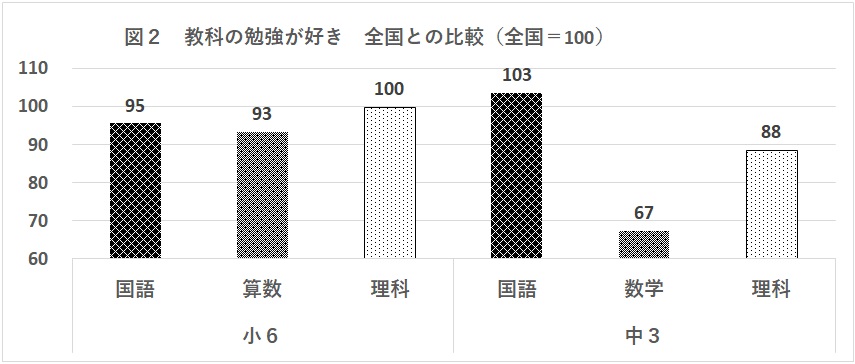

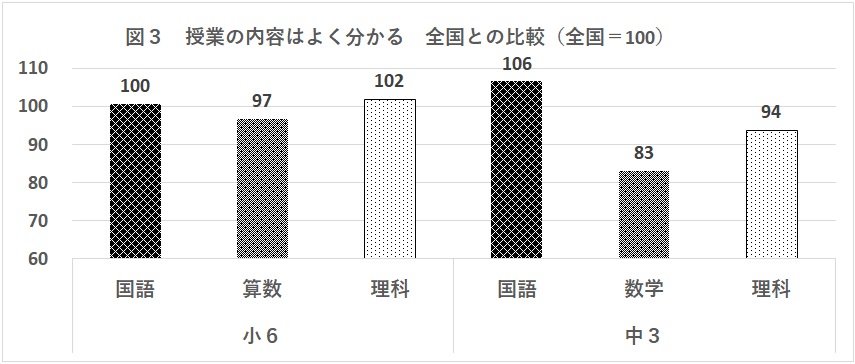

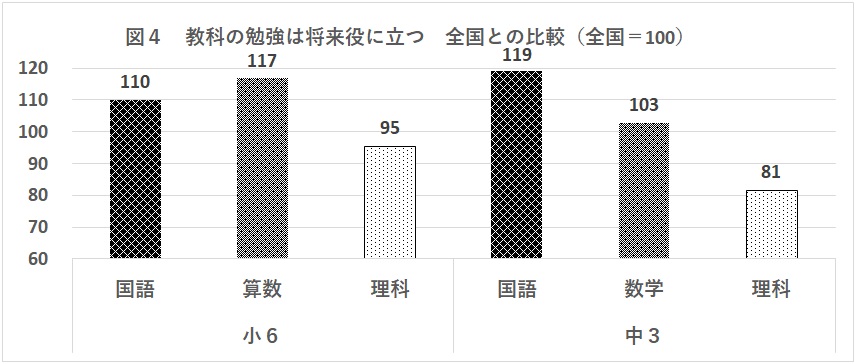

学習状況(図2・3・4)

教科に関する関心や意識がやや低い傾向にあります。一方で、課題解決しようとする取り組み状況は全国よりも高い傾向です。

生活の様子

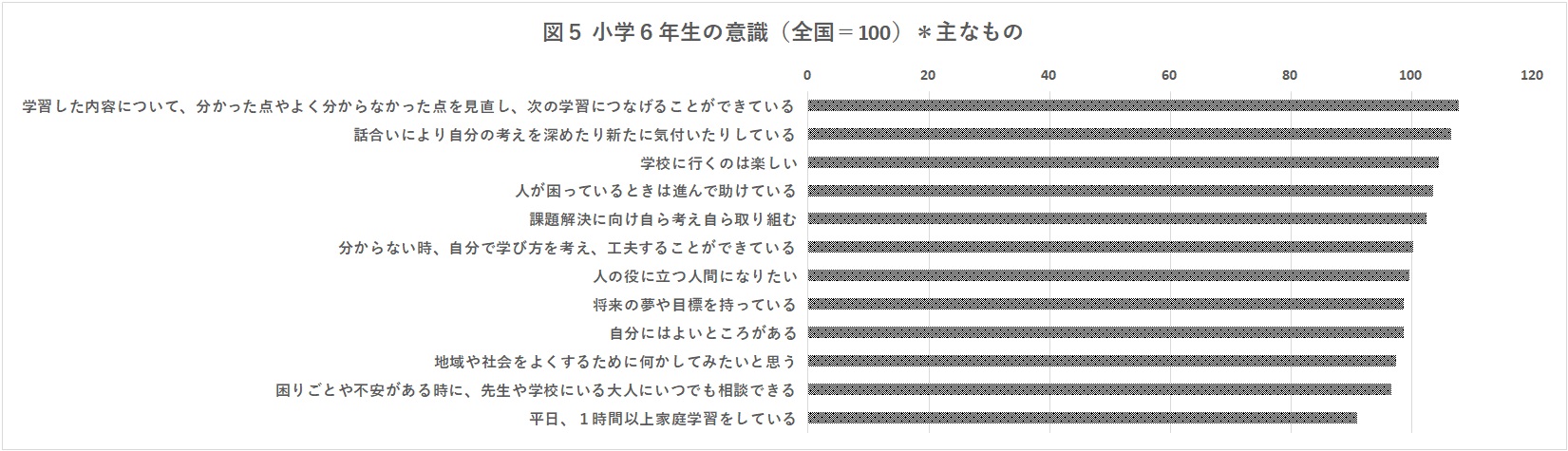

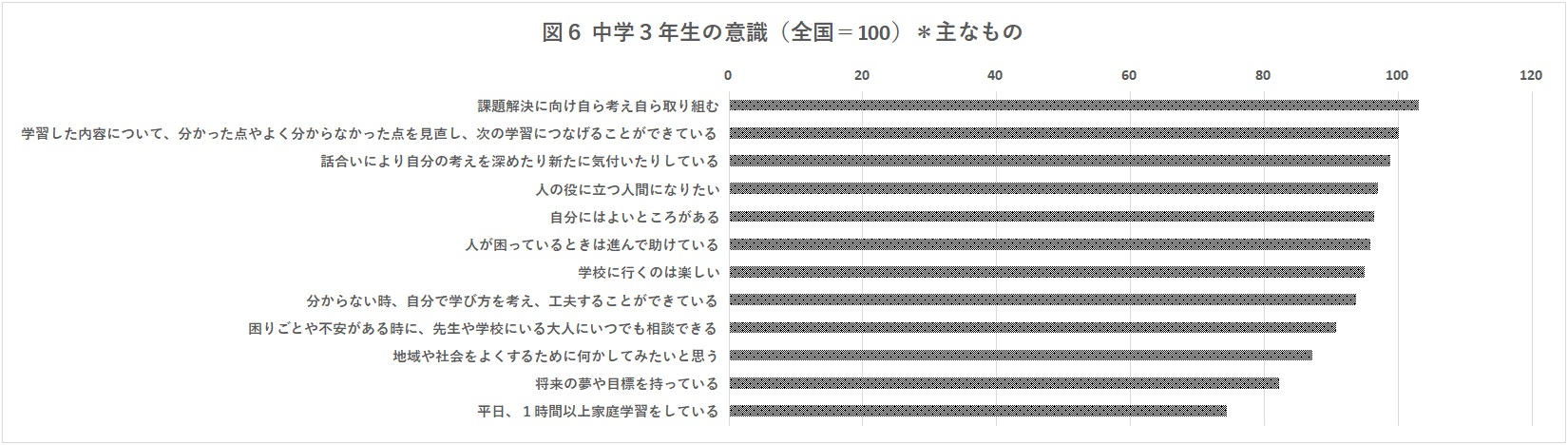

人の役に立つ人間になりたい、地域や社会をよくするために何かしてみたいなど、向社会性はやや低い傾向があります。「平日1日当たりの家庭学習時間が1時間以上している」割合は、全国よりも低く小中学校ともに課題となっています。

小中学生別の意識の傾向(全国平均を100とした比較)小中学生別の意識の傾向(全国平均を100とした比較)

「自分にはよいところがあると思う」「学校に行くのは楽しい」など、自己有用感*は小中ともに昨年に引き続き、全国並みとなってきています。一方、困りごとがある場合の学校の相談体制についてついては昨年同様、課題となっています。(図5・6)

*自己有用感とは:他者や社会から必要とされていると感じる力であり、社会性の基礎

*自己有用感とは:他者や社会から必要とされていると感じる力であり、社会性の基礎

今後の学力向上の取組

国語

「話す、聞く」力を他教科や活動に活かすとともに、語彙力育成が重要です。基本的な言葉の使い方を学ぶ場を設け、多様な言語活動を通して実践的な力を養います。中学校では、目的・相手を意識した「話す・聞く」「書く」活動を大切にするとともに、文章や話の構成を考えて理解する学習を重視します。

算数・数学

予想や見通しをもって学ぶ力を育成し、確認問題による自己評価で基礎学力の定着を図ります。関心の低さを踏まえ、根拠をもとに説明し合う活動や、気付き・予想を取り入れた問題解決の授業を通して、学ぶ楽しさを実感できるようにします。

理科

条件を制御した実験を通して、予想・結果・考察を自分の言葉で書く力を育てます。実物に触れたり、四季の変化を五感で感じたりする体験を重ね、興味・関心を高めます。科学的な見通しをもって探究し、自ら記述する力を養います。

学校・家庭・地域との連携

中学校の部活動の地域展開に伴い子どもたちの生活の流れが大きく変化する時となりました。子どもたちが帰宅後の生活時間を設計し、日々の生活に見通しを持つことは大切です。学校、家庭、地域の役割を活かし子どもたちの自立的な姿の実現を後押ししていきましょう。

その他

昨年度実施した保護者アンケート(抽出調査)の結果が、今回、報告されました。参考までにお知らせします。

【全国の子どもの学校外での平均的な過ごし方】

(令和6年度 経年・保護者調査結果)

【全国の子どもの学校外での平均的な過ごし方】

(令和6年度 経年・保護者調査結果)

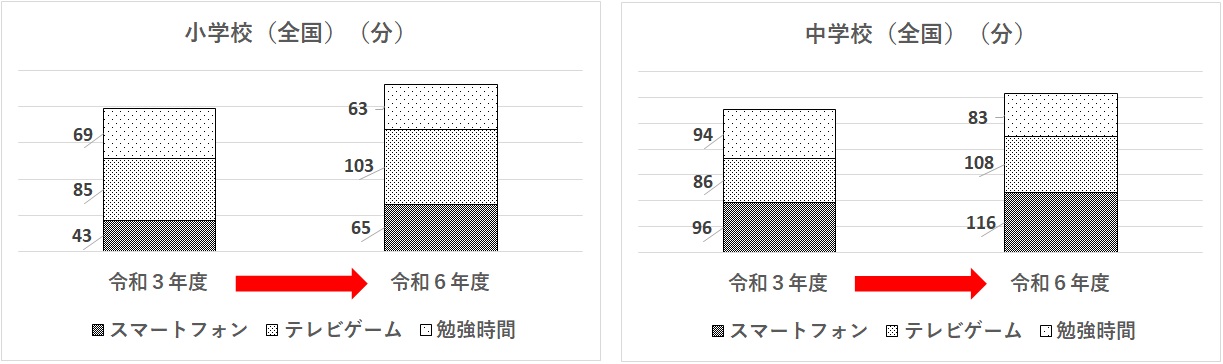

子どもの学校外での平均的な過ごし方(図7)

注)グラフの時間は令和3年度及び令和6年度「保護者に対する調査」の質問の各選択肢の中央値*を基に算出

*中央値とは:全体の人数の真ん中の値(時間)

学校外での子どもの過ごし方に影響を与えるものとして、「親が子どもと勉強の話をする」ことや「子どもの学校生活が楽しければ親は成績にこだわらない」ことがあるようです。

*中央値とは:全体の人数の真ん中の値(時間)

学校外での子どもの過ごし方に影響を与えるものとして、「親が子どもと勉強の話をする」ことや「子どもの学校生活が楽しければ親は成績にこだわらない」ことがあるようです。

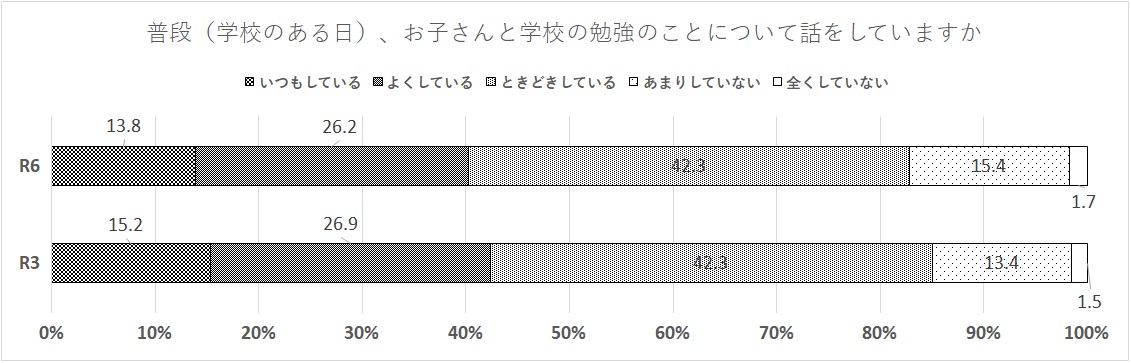

学校外での過ごし方に影響を与えるもの (図8)

学校外での子どもの過ごし方には、保護者の関りや価値観が影響していることがわかりました。

「子どもと勉強の話をする」保護者の割合は減少傾向

「いつも」又は「よくしている」と回答した割合

42% ⇒ 40%

令和3年度 令和6年度

「子どもと勉強の話をする」保護者の割合は減少傾向

「いつも」又は「よくしている」と回答した割合

42% ⇒ 40%

令和3年度 令和6年度

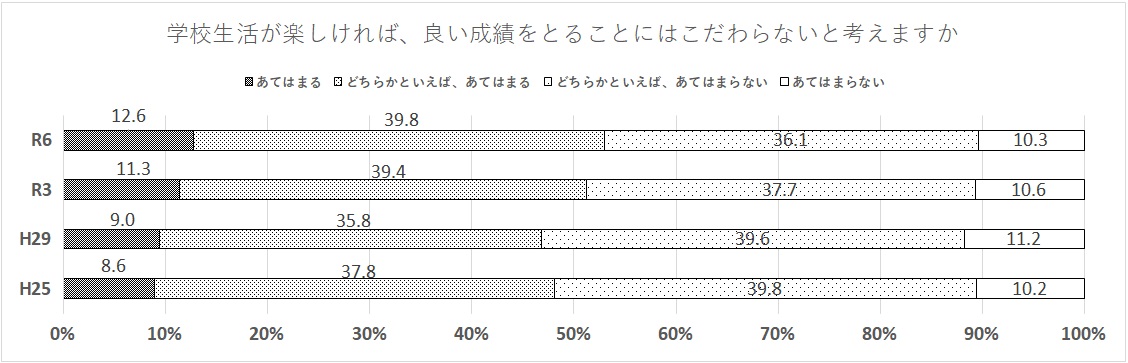

「学校生活が楽しければ、成績にはこだわらない」保護者の割合は増加傾向にあります。

「あてはまる」及び「どちらかといえばあてはまる」と回答した割合

50% ⇒ 52%

令和3年度 令和6年度

*子どもと勉強の話をしたり、テレビゲームやSNS・動画視聴の使用時間が短い家庭では、子どもの家庭学習時間が長く、授業が「よくわかる」と回答する割合が高い傾向です。

*学校生活が楽しければ成績にはこだわらない家庭では、子どもの家庭学習時間が短く、授業が「よくわかる」と回答する割合が低い傾向です。

「あてはまる」及び「どちらかといえばあてはまる」と回答した割合

50% ⇒ 52%

令和3年度 令和6年度

*子どもと勉強の話をしたり、テレビゲームやSNS・動画視聴の使用時間が短い家庭では、子どもの家庭学習時間が長く、授業が「よくわかる」と回答する割合が高い傾向です。

*学校生活が楽しければ成績にはこだわらない家庭では、子どもの家庭学習時間が短く、授業が「よくわかる」と回答する割合が低い傾向です。

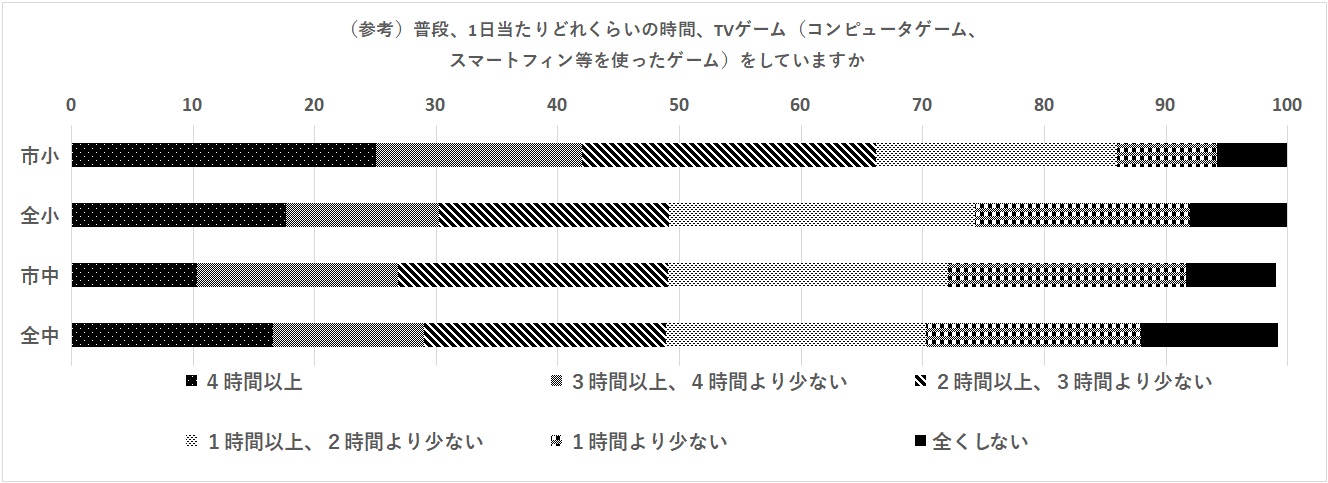

(参考)R6魚沼市の児童生徒アンケート結果より

「普段、1日当たりどれくらいの時間、TVゲーム(コンピュータゲーム、スマートフォン等使ったゲーム)をしていますか」

(結果)中学生は全国並みですが、小学生は全国よりもTVゲームにあてる時間は多い傾向にあります。市小学生の約65%が1日当たり2時間以上TVしているという結果でした。

(結果)中学生は全国並みですが、小学生は全国よりもTVゲームにあてる時間は多い傾向にあります。市小学生の約65%が1日当たり2時間以上TVしているという結果でした。