本文

後期高齢者医療制度の保険料について

後期高齢者医療制度の被保険者になった人は、この制度に対する保険料を、魚沼市に納めていただきます。

保険料の決め方

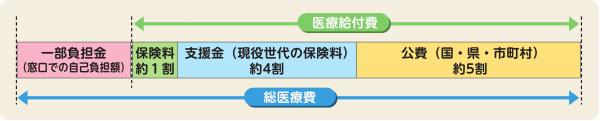

『総医療費』から、『窓口での自己負担額』を引いた額の約1割を保険料で賄います。なお、残りの9割は、『公費(国・県・市町村)』や『他の保険制度からの支援金(現役世代の保険料)』で賄います。

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに対して保険料を賦課、徴収します。

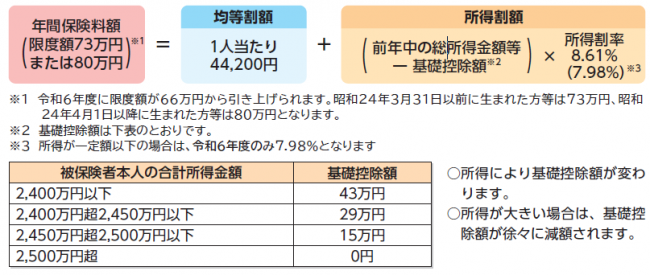

保険料の額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、保険料率により算定した被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

令和6年度及び7年度の保険料率

保険料率は、今後見込まれる医療費などの推計を基に、2年に1度見直すこととされており、お住いの市町村を問わず、県内均一となります。

- 均等割額(年額):44,200円

- 所得割率:8.61%

※ただし、総所得金額等から基礎控除額(下記に表があります)を引いた額が、58万円以下(公的年金収入のみの方は、収入額211万円以下)の場合は、令和6年度のみ7.98%となります。

また、一人当たりの賦課限度額は次のとおりです。

- 昭和24年3月31日以前に生まれた方等:令和6年度73万円、令和7年度80万円

- 昭和24年4月1日以降に生まれた方等:令和6年度、7年度いずれも80万円

一人当たりの保険料額の計算方法

- 年間保険料額について

『均等割額』と『所得割額』を合計した額(100円未満切り捨て)となります。ただし、場合によっては軽減制度が受けられます。 - 均等割額について

1人あたり44,200円となります。 - 所得割額について

『前年中の総所得金額等』から『基礎控除額』を引いた額に『8.61%』を乗じた金額となります。ただし、総所得金額等から基礎控除額を引いた額が58万円以下(公的年金収入のみの方は、収入額211万円以下)の場合は、令和6年度のみ7.98%を乗じた金額となります。

保険料の軽減制度(申請手続きは不要です)

所得の低い世帯の方

『均等割額』の軽減

世帯の所得水準に応じて均等割額が軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の被保険者全員と世帯主(被保険者ではない方も含む)の総所得金額の合計額により判定します。

| 均等割額軽減割合 | 同一世帯内の被保険者全員と世帯主の合総所得金額等の合計額 | 軽減後の均等割額 |

|---|---|---|

| 7割軽減 |

43万円 |

13,260円 |

| 5割軽減 |

43万円 |

22,100円 |

| 2割軽減 |

43万円 |

35,360円 |

太字部分の計算は、同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者等*が2人以上いる場合に計算します。

※給与所得者等*とは、給与の収入額(専従者給与を除く)が55万円を超える方、又は公的年金の収入額が125万円を超える方(65歳未満の場合は60万円を超える方)です。なお、給与と年金の両方に該当する場合は1人と数えます。

【改正】

令和7年度より、均等割額の軽減に係る所得判定基準の被保険者数に乗ずる金額について、5割軽減は29.5万円から30.5万円、2割軽減は54.5万円から56万円にそれぞれ引き上げられました。

※所得金額とは・・・

所得金額とは、収入から必要経費を差し引いた金額になります。

例えば不動産収入のある方は、不動産収入から必要経費を差し引いた金額が不動産所得となります。

年金収入の方は、必要経費の部分を公的年金等控除額に置き換え、年金収入から公的年金控除額を差し引いた金額が年金所得となります。

軽減判定時のみ、譲渡所得は特別控除前の金額、専従者給与額は事業者に戻した状態で計算をします。

制度加入前日まで会社の健康保険などの被扶養者であった方

『均等割額』と『所得割額』の軽減

所得割額はかからず、均等割額は加入した月から2年間のみ軽減となります。

※国民健康保険及び国民健康保険組合等は対象になりません。

- 均等割額:5割軽減(22,100円)

※同一世帯内の被保険者全員と世帯主(被保険者ではない方も含む)の総所得金額が、上記の表「均等割額の軽減対象判定基準」の「7割軽減」に該当する場合は、7割軽減になります。

※3年目以降は、上記の表「均等割額の軽減対象判定基準」により判定されます。 - 所得割額:かかりません

保険料額決定通知書について

毎年7月中旬に送付します。

(新たに75歳を迎えられる方など新規の方は、加入月の概ね2か月後に送付します。)

保険料の納付方法

年金から納める『特別徴収』と、納付書や口座振替で納める『普通徴収』があります。

年金からの納付【特別徴収】

保険料は原則として年金からの納付となります。(4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回)

介護保険料と同様、年額18万円以上の年金受給者が対象となります。

ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える場合には、後期高齢者医療保険料は納付書または口座振替で納めていただきます。

保険料は手続きにより口座振替を選択することができます。

保険料を年金から納付している方で、口座振替をご希望される場合は、手続きをいただくと、年金からの納付が中止され口座振替により納付することができます。

※市役所窓口にお申し出ください

手続きに必要なもの

- 振替口座の預金通帳

- 印かん

- 被保険者証又は資格確認書

なお、金融機関での手続きも必要です。振替口座の通帳、通帳の届け出印を持参のうえ、金融機関で手続きをお願いいたします。

納付書または口座振替による納付【普通徴収】

特別徴収の対象とならない人は、納付書または口座振替で納めていただくことになります。(7月から翌年3月までの年9回)

納付書の方は、保険料額決定通知書にその年度分の納付書を同封しますので、各納期限までに市役所の窓口や金融機関等納付書の裏面に記載されている【お支払いできる場所】で納付ください。

保険料は口座振替が便利です。

口座振替をご希望される場合は、金融機関窓口にお申し出ください。

これから75歳を迎えられる方

保険料の通知時期について

保険料は加入月分からの負担となりますが、保険料通知は、加入月の概ね2か月後にお知らせいたします。

(資格確認書は、誕生日の前月に送付します)

保険料の納付開始時期について

保険料の通知が届いてから加入月数に応じた保険料を納付していただきます。

加入後、しばらくは納付書または口座振替(普通徴収)での納付となり、概ね6か月後に、介護保険料が年金天引きで、かつ、年金受給額が年額18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料が年金額の2分の1を超えない方は、年金からの納付(特別徴収)となります。

保険料を滞納したとき

特別な理由もなく、保険料負担能力がありながら滞納している方や納付相談に応じない方に対しては、公平性の観点から財産の差し押さえ等を行う場合があります。

保険料はきちんと期限内に納めるようにしましょう。事情により、保険料の納付が困難なときは、必ず市役所窓口でご相談ください。