本文

高齢者帯状疱疹予防接種(定期接種)

令和7年4月1日より、帯状疱疹ワクチンが定期接種の対象となります。

対象となる方へ帯状疱疹予防接種の案内と予診票(1枚)をお送りします。

帯状疱疹の予防接種は、高齢者の発症及び重症化予防を目的としています。

帯状疱疹の予防接種は、法定接種(定期予防接種)として実施しますが、接種義務はなく、あくまで希望による接種となります。

帯状疱疹ワクチン定期接種の案内はこちら「帯状疱疹ワクチンリーフレット [PDFファイル/2.6MB]」

帯状疱疹とは

帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気であり、神経に潜伏感染していた水痘-帯状疱疹ウイルスが原因で起こります。

50歳代から発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が発症すると言われており、皮膚症状の特徴として、皮膚に分布している神経に沿って水疱が帯状に出現します。また、水疱の出現する2~3日前から、痒みもしくは痛みがあり、皮膚が赤く腫れます。

1週間程度経過すると、水泡が多発するようになり、発熱、頭痛、リンパ節腫脹などの症状も現れますが、通常、2~4週間で水疱が破れてかさぶたになり正常な状態に戻ります。

定期接種対象者

魚沼市に住所があり、これまでに帯状疱疹ワクチンを接種していない方のうち、次のいずれかに該当する方

- 年度末年齢が65歳の方

ただし、令和7年度からの5年間の経過措置中のみ70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳も対象となります。

100歳以上の方については、令和7年度に限り対象とします。 - 60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する日常生活がほとんど不可能な方

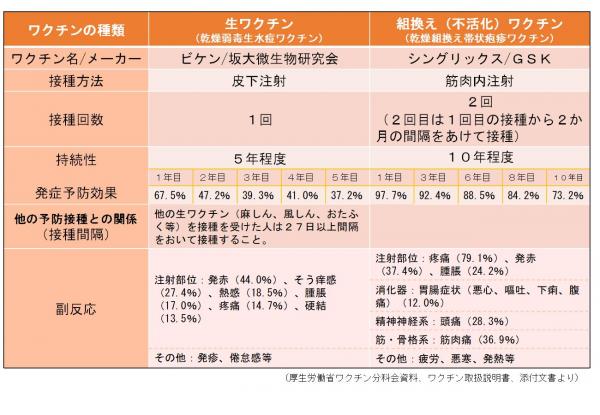

定期接種の対象となるワクチンの種類

接種方法及び費用

定期接種における各ワクチンの自己負担額が高額となるため、魚沼市では現在実施している帯状疱疹ワクチンの予防接種費用の一部助成を定期接種の自己負担にも適用します。

市内医療機関にて接種する場合は、助成後の自己負担額(C)を医療機関にてお支払いください。

市外の医療機関では、定期接種の自己負担額(A)となりますので、接種後は一部助成の償還払いの手続きが必要となります。

| ワクチン種類 | 接種回数 | 自己負担額(A) | 市接種費用助成額(B) |

助成後自己負担額(C) |

|---|---|---|---|---|

| 生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン) | 1回 | 4,950円/回 | 2,000円 | 2,950円/回 |

| 組換えワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) | 2回 | 18,150円/回 | 10,000円 | 8,150円/回 |

1.市内の医療機関で接種する場合

帯状疱疹定期接種実施医療機関一覧 [PDFファイル/186KB]

- 医療機関へお問い合わせのうえ、直接予約をしてください。

- 対象者へ送付する「帯状疱疹予防接種予診票」(1枚)を持って医療機関にて接種を受けてください。

組換えワクチンを希望する場合、2回目接種用予診票は医療機関に設置してあります。 - 自己負担額(生ワクチン)2,950円 または(組換えワクチン)8,150円を医療機関窓口でお支払いください。

2.市外の医療機関で接種をする場合

県内の契約医療機関でも接種を受けることができます。希望する人は、直接医療機関へお問い合わせください。

接種後は、予防接種費用助成の償還払いのため、健康増進課で手続きが必要となります。領収書(ワクチンの接種がわかるもの)、接種済証明書類が必要となります。

手続きの詳細は「帯状疱疹ワクチン予防接種費用の一部助成」をご確認ください。

3.県外の医療機関で接種をする場合

県外の医療機関で接種を希望する場合は、接種前に健康増進課までご連絡ください。

手続きの詳細は「県外で接種する定期予防接種費用の助成について」をご確認ください。

接種に必要なもの

- 市から発送された帯状疱疹予防接種予診票(びわ色)

- 住所が確認できるもの(保険証、マイナンバーカード等)

- 健康手帳や予防接種記録手帳等

- 接種費用

※下記に該当する方は併せて持参してください。

(1)生活保護世帯の方:被保護者証明書または生活保護受給証明書

(2)満60歳以上65歳未満の対象者:特定の障害を有する証明書または主治医の証明

接種に関する注意事項

- 過去に帯状疱疹ワクチンの接種をしたことがある方は定期予防接種の対象外となります。しかし、そのワクチン接種による予防効果が低いと判断され、医師が再接種を認めた場合は定期接種として接種することが可能です。

- 帯状疱疹の生ワクチンについては、すでに他の生ワクチン(麻しん、風しん、おたふく等)を接種した場合は、27日以上の間隔をおいて生ワクチンを接種してください。

- 帯状疱疹の組換えワクチンについては、特に医師が必要と認めた場合に他のワクチンとの同時接種は可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。

- 定期予防接種の対象者以外の方が接種を希望する場合は、任意接種としてワクチン接種を受けることができます。任意接種は全額自己負担となります。その場合の負担額は医療機関により異なります。

※50歳以上の方を対象として帯状疱疹ワクチンの接種費用の助成を行っていますので、そちらもご確認ください。

50歳以上を対象とした帯状疱疹ワクチンの接種費用助成について

帯状疱疹の予防

帯状疱疹は、高齢化すると発症率が高くなる病気です。加齢やストレス等によって免疫力が低くなると、発症しやすいと言われています。

日頃から十分な休息をとりながら免疫機能の維持を心がけ、免疫機能を低下させる疲労やストレスのない規則正しい生活を送りましょう。

- バランスの良い食事

- 適度な運動

- 質の良い睡眠

- 自分なりのストレス解消法(音楽を聴く、テレビや映画を観る、瞑想や入浴等)

予防接種を受けることができない人

- 明らかに発熱している人

- 重い急性疾患にかかっている人

- 予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシー(通常接種後30分以内に出現する呼吸困難や全身性のじんましんなどを伴う重いアレルギー反応のこと)を起こしたことがある人

- その他、かかりつけの医師に予防接種を受けないほうがよいといわれた人

健康被害救済制度

接種により健康被害(医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により入院が必要な程度の疾病や障害など)が生じた場合は、予防接種法に基づく給付を受けることができます。給付申請の必要が生じた場合には、健康増進課にご連絡ください。